NEW ENTRIES

- 南品川、砂洲先端、利田神社周辺の路地。 (01-07)

- 紀尾井町、平河町の路地。 (02-11)

- 虎ノ門の路地。 (06-16)

- 我善坊谷、雁木坂周辺の路地。 (02-24)

- 向島、鳩の街通り周辺の路地。 (12-24)

- 東向島の路地。 (11-11)

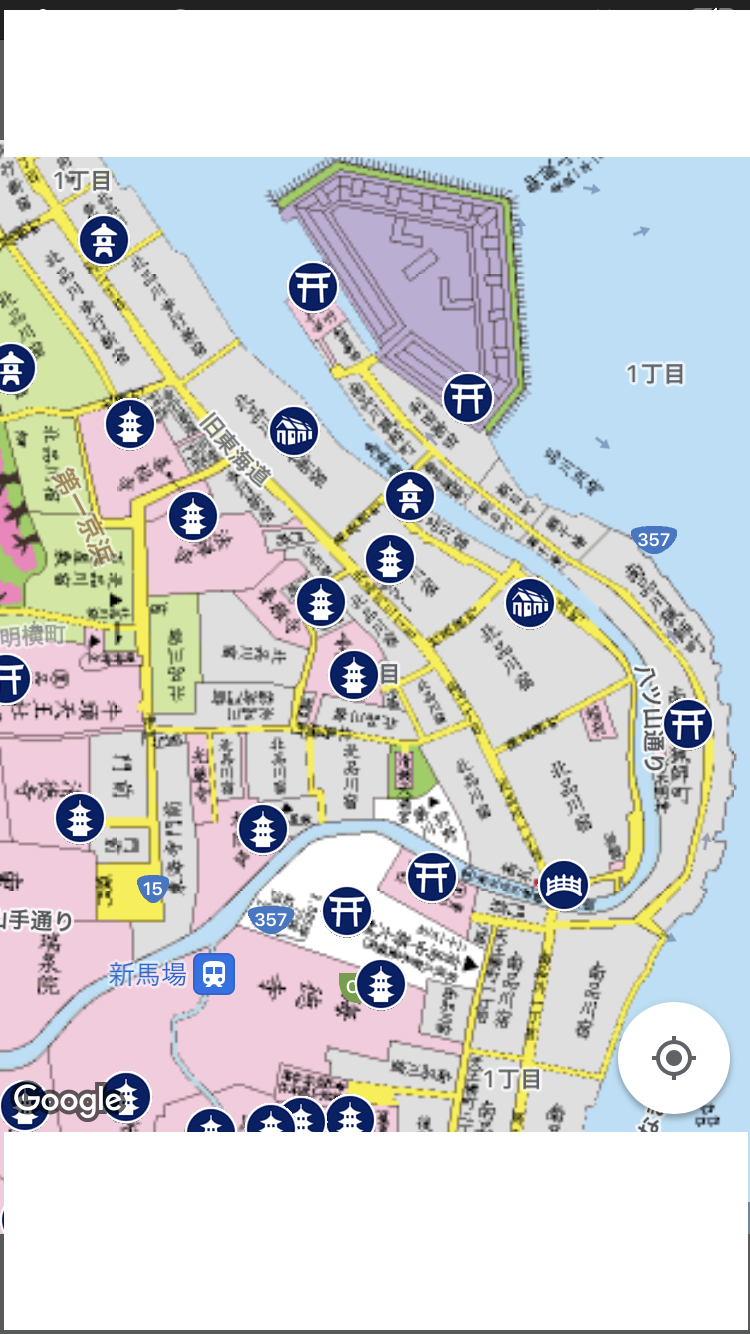

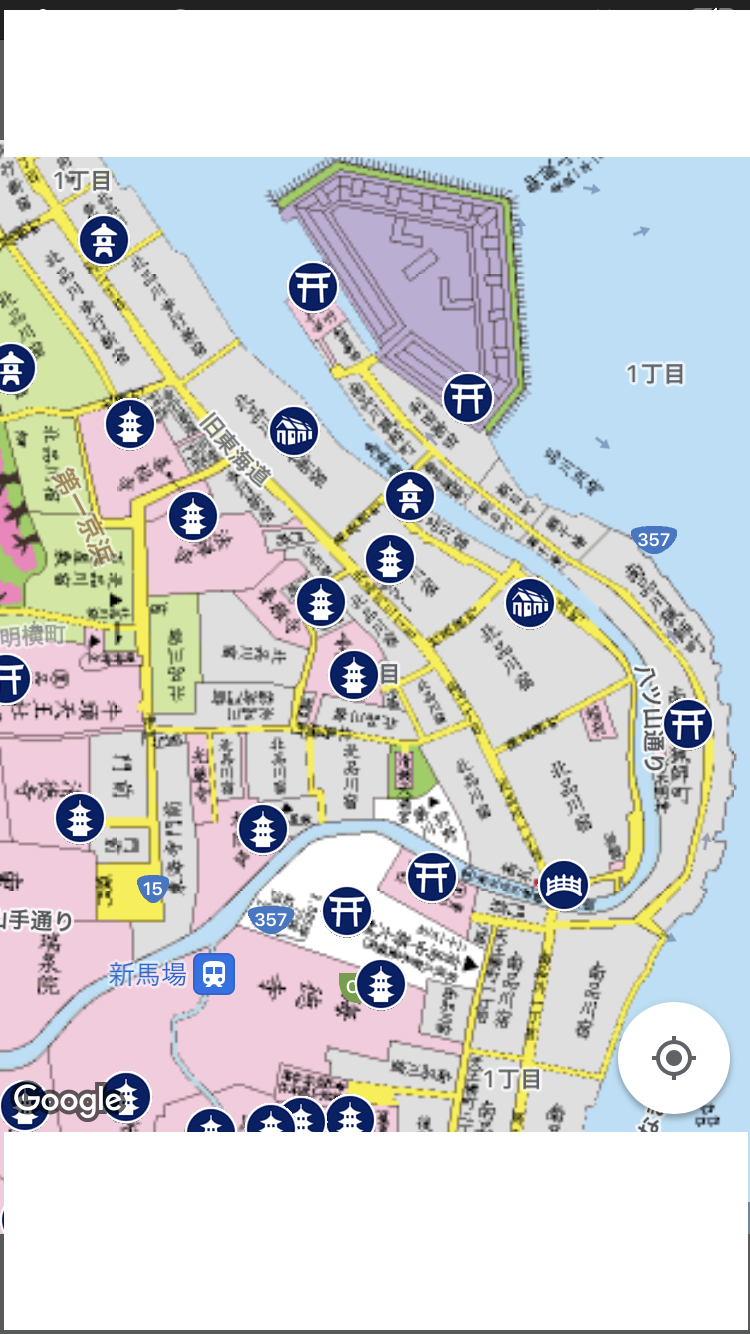

- 品川宿、迷路状の路地。 (10-14)

- 東京、月島の路地。 (09-09)

- 駿河台の男坂、女坂。 (08-19)

- 現在の東北大学農学部跡。 (07-22)

- 東北大学農学部跡地が一部引き渡されました。 (06-24)

- 銀座3丁目の路地。 (06-10)

- 東京、佃の路地。 (05-13)

- 京都の路地。 (05-03)

- 「へくり沢」の暗渠、「あか道」。 (04-08)

南品川、砂洲先端、利田神社周辺の路地。

南品川の路地です。

以前歩いた品川、旧東海道周辺の路地からみて東側、海側の地域です。

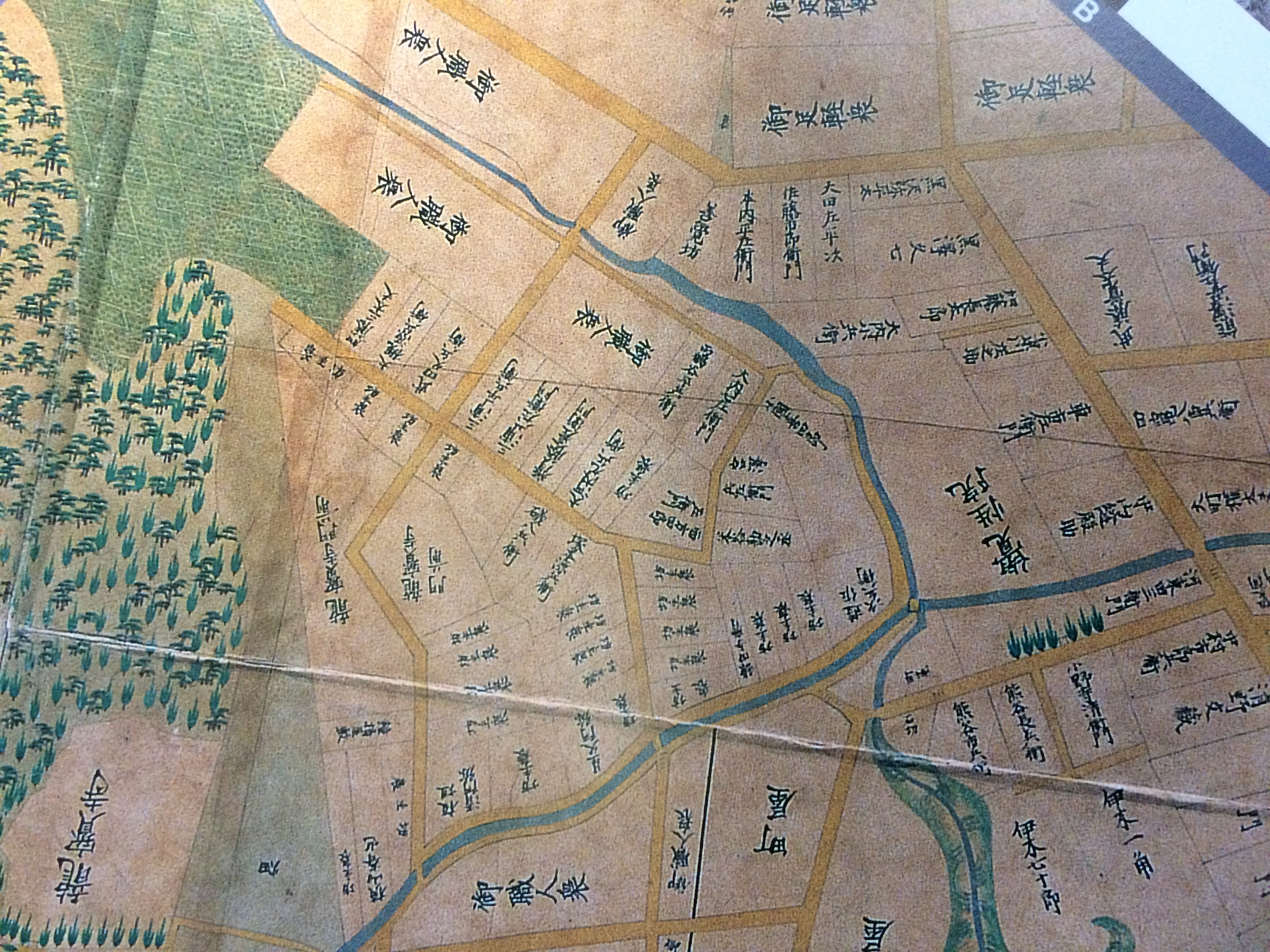

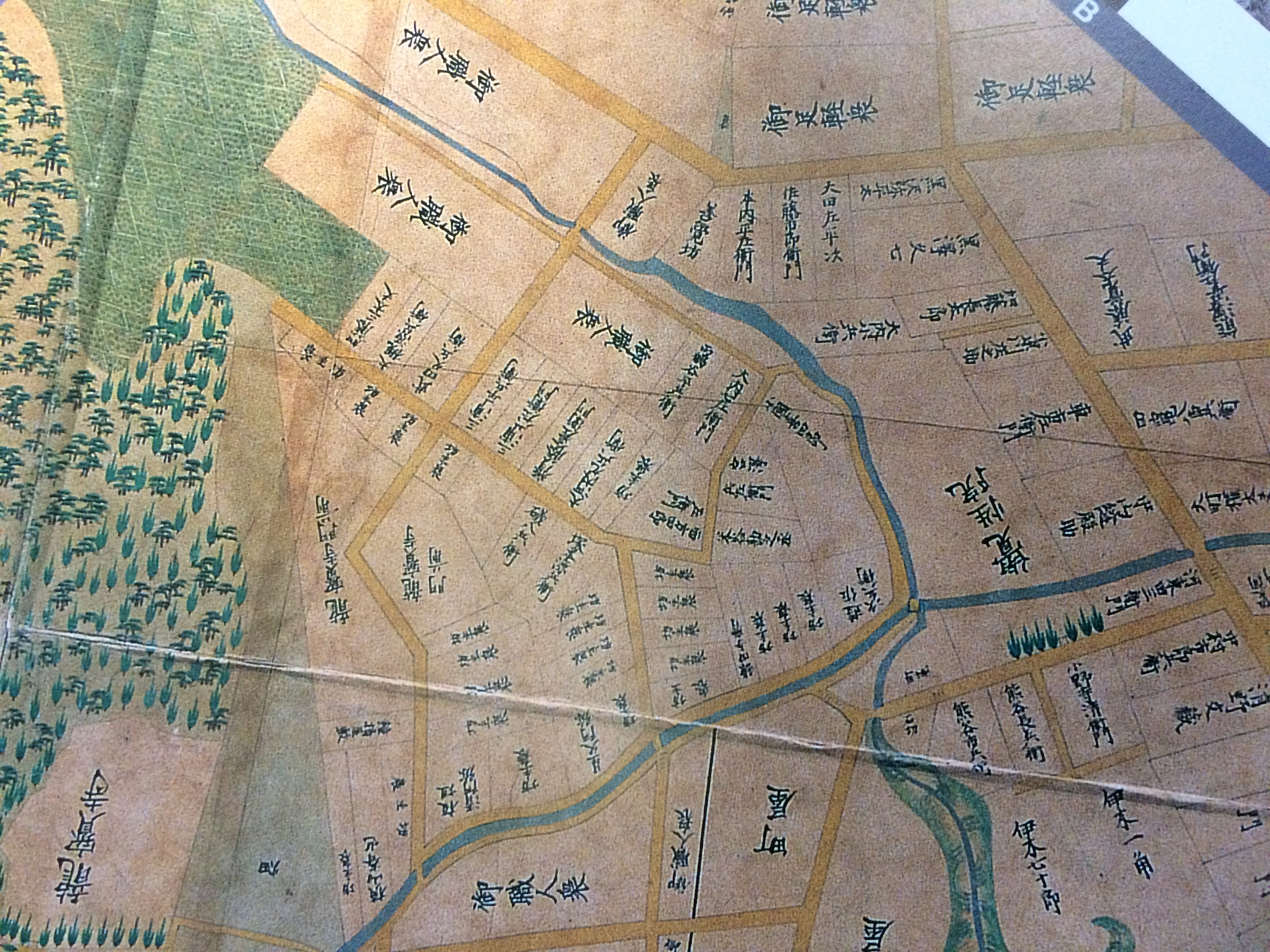

現在の八ツ山通りは江戸時代は目黒川が流れていました。

当時の地図は下の如くです。

砂洲の先端にある利田神社から南下します。海側は品川砲台です。

利田神社には鯨塚があります。

寛永10年(1798年)に暴風雨で迷い込んだ鯨の供養碑です。

_convert_20240107121603.jpg)

_convert_20240107122030.jpg)

ここから砂洲の南品川猟師町の通りを南に下ります。

通りの左右に幾つもの路地があります。

右手は目黒川、左手は東京湾に通じる路地であったようです。

_convert_20240107122617.jpg)

少し南に進むと寄木神社があります。

_convert_20240107122827.jpg)

創建年代は不明のようですが日本武尊が御東征の折、荒波を鎮める為に入水した弟橘姫の船の残木を拾い祀ったといわれています。

神社周辺にも風情のある路地が通っています。

_convert_20240107122945.jpg)

やがて品川橋、左手南側が目黒川となります。

目黒川の流れは江戸時代と現在では異なっています。

_convert_20240107123042.jpg)

目黒川沿いに荏原神社です。

こちらも709年創建の由緒ある神社です。

_convert_20240107123202.jpg)

潮の香のするのどかな漁師町の空気を感じることができました。

以前歩いた品川、旧東海道周辺の路地からみて東側、海側の地域です。

現在の八ツ山通りは江戸時代は目黒川が流れていました。

当時の地図は下の如くです。

砂洲の先端にある利田神社から南下します。海側は品川砲台です。

利田神社には鯨塚があります。

寛永10年(1798年)に暴風雨で迷い込んだ鯨の供養碑です。

_convert_20240107121603.jpg)

_convert_20240107122030.jpg)

ここから砂洲の南品川猟師町の通りを南に下ります。

通りの左右に幾つもの路地があります。

右手は目黒川、左手は東京湾に通じる路地であったようです。

_convert_20240107122617.jpg)

少し南に進むと寄木神社があります。

_convert_20240107122827.jpg)

創建年代は不明のようですが日本武尊が御東征の折、荒波を鎮める為に入水した弟橘姫の船の残木を拾い祀ったといわれています。

神社周辺にも風情のある路地が通っています。

_convert_20240107122945.jpg)

やがて品川橋、左手南側が目黒川となります。

目黒川の流れは江戸時代と現在では異なっています。

_convert_20240107123042.jpg)

目黒川沿いに荏原神社です。

こちらも709年創建の由緒ある神社です。

_convert_20240107123202.jpg)

潮の香のするのどかな漁師町の空気を感じることができました。

紀尾井町、平河町の路地。

先日平河町の砂防会館に行く用事があり、帰りに周辺を歩いてみました。 ここにも幾つかの路地がありました。

紀尾井町の窪地に清水谷公園があります。

江戸時代、現在のホテルニューオータニの敷地に井伊家中屋敷が、その東側、現在のプリンスギャラリーから清水谷坂までの一帯には紀伊徳川家上屋敷がありました。この屋敷から清水が湧き出ており「清水谷」と呼ばれていたそうです。

明治11年、大久保利通が赤坂仮皇居(現在の迎賓館と赤坂御用地)への出仕途中にここで暗殺されたことから大久保利通哀悼碑が建てられています。

この清水谷公園の南側に長い階段状の路地があります。

階段を登り振り返ると清水谷公園が窪地の底であることが分かります。

階段を登り少し進むと諏訪坂通りに当たります。

諏訪坂を超えると「平河梅林坂」があります。

梅林坂は本来皇居東御苑にある坂です。太田道灌が藤原道真を祀り梅樹数百株を植えたことに由来します。徳川家康が江戸に入府し本丸造営に際して道真公祀が平河町に移され平河天満宮になりました。

平河梅林坂から平河天満宮に歩く途中幾つか路地があります。

平河天満宮は紀州徳川家、尾張徳川家、井伊家等の祈願所となり、新年の賀礼には宮司は将軍に単独で拝謁できる格式の待遇を受けていたそうです。

紀尾井町の窪地に清水谷公園があります。

江戸時代、現在のホテルニューオータニの敷地に井伊家中屋敷が、その東側、現在のプリンスギャラリーから清水谷坂までの一帯には紀伊徳川家上屋敷がありました。この屋敷から清水が湧き出ており「清水谷」と呼ばれていたそうです。

明治11年、大久保利通が赤坂仮皇居(現在の迎賓館と赤坂御用地)への出仕途中にここで暗殺されたことから大久保利通哀悼碑が建てられています。

この清水谷公園の南側に長い階段状の路地があります。

階段を登り振り返ると清水谷公園が窪地の底であることが分かります。

階段を登り少し進むと諏訪坂通りに当たります。

諏訪坂を超えると「平河梅林坂」があります。

梅林坂は本来皇居東御苑にある坂です。太田道灌が藤原道真を祀り梅樹数百株を植えたことに由来します。徳川家康が江戸に入府し本丸造営に際して道真公祀が平河町に移され平河天満宮になりました。

平河梅林坂から平河天満宮に歩く途中幾つか路地があります。

平河天満宮は紀州徳川家、尾張徳川家、井伊家等の祈願所となり、新年の賀礼には宮司は将軍に単独で拝謁できる格式の待遇を受けていたそうです。

虎ノ門の路地。

前回歩いた我善坊谷の北側、虎ノ門5丁目の路地です。

雁木坂から桜田通りを北上するとすぐ左側の小高い丘に西久保八幡神社があります。

小さな神社ですが北側に細い階段があります。

この階段を下っていくと空き地が虫食い状にみられます。

北へ少し進むと昭和の香りがする路地があります。

周辺は古いアパート等が多いようですがあまり人が住んでいる様子はありません。

ここは港区虎ノ門5丁目。なんとなく不思議な光景です。

西へ坂を登っていくと小奇麗な住宅街となり、アークヒルズ仙石山森タワー下の綺麗な道路にぶつかります。

こちらの路地は小奇麗に整備されています。

この周辺は武蔵野台地の東端となります。

台地の下に残る昭和の香りがする路地と、台地の上のタワービル。

コントラストが鮮明です。

雁木坂から桜田通りを北上するとすぐ左側の小高い丘に西久保八幡神社があります。

小さな神社ですが北側に細い階段があります。

この階段を下っていくと空き地が虫食い状にみられます。

北へ少し進むと昭和の香りがする路地があります。

周辺は古いアパート等が多いようですがあまり人が住んでいる様子はありません。

ここは港区虎ノ門5丁目。なんとなく不思議な光景です。

西へ坂を登っていくと小奇麗な住宅街となり、アークヒルズ仙石山森タワー下の綺麗な道路にぶつかります。

こちらの路地は小奇麗に整備されています。

この周辺は武蔵野台地の東端となります。

台地の下に残る昭和の香りがする路地と、台地の上のタワービル。

コントラストが鮮明です。

我善坊谷、雁木坂周辺の路地。

虎ノ門から麻布台にかけての路地です。

内田宗治氏著「東京の微地形散歩」に載っていた「我善坊谷」に興味を覚え歩いてみたところ、とても趣きある路地を見つけました。我善坊谷とは麻布郵便局裏の周囲を崖で囲まれた窪地のことです。

ホテルオークラ前の通りを南に下ると窪地が見えてきます。

窪地を下へ下ってみます。

下って進むと上りの階段があります。

「三年坂」という名前でした。名前の由来は不明のようです。

正面には宗教施設の立派な建物があります。

登って右へ進むと「雁木坂」という階段の坂があります。

階段を下りていくと右側になんと路地が通っています。

住所は麻布台。こんな所にも路地があり少し感激しました。

下からみた「雁木坂」。

内田宗治氏著「東京の微地形散歩」に載っていた「我善坊谷」に興味を覚え歩いてみたところ、とても趣きある路地を見つけました。我善坊谷とは麻布郵便局裏の周囲を崖で囲まれた窪地のことです。

ホテルオークラ前の通りを南に下ると窪地が見えてきます。

窪地を下へ下ってみます。

下って進むと上りの階段があります。

「三年坂」という名前でした。名前の由来は不明のようです。

正面には宗教施設の立派な建物があります。

登って右へ進むと「雁木坂」という階段の坂があります。

階段を下りていくと右側になんと路地が通っています。

住所は麻布台。こんな所にも路地があり少し感激しました。

下からみた「雁木坂」。

向島、鳩の街通り周辺の路地。

曳舟駅から東向島を歩き水戸街道を渡ると「鳩の街通り」があります。この通り周辺に趣きある路地があります。かつて水田であったこの地区の路地は、水路や畦道などの名残で複雑に入り組んでいます。また東京大空襲を免れたため、戦前のままの狭い道や路地が残っています。

細い通りから見えるスカイツリー。

言問小学校近くの細い通り。趣きある建物の質屋さん。不思議な四叉路。

路地沿いに残る井戸。

鳩の街商店街。戦後は赤線地帯で進駐軍が多く訪れたとのこと。ここに来ると幸せになれますよ、ということで、幸せの象徴である鳩が使われ、「pigeon street」となったようです。そのまま訳して「鳩の街」へ。

通りから一歩入ると細い路地が幾つも通っています。

多くは普通の住宅で、新築住宅も多くみられますが、中には戦後のままと思われる古い建物も残っています。

歴史ある下町の商店街ですが、最近は古いお店をリノベーションして新しい個性的なショップも増えているようです。街全体、ひっそりとしており戦後にタイムスリップしたような感覚になります。

細い通りから見えるスカイツリー。

言問小学校近くの細い通り。趣きある建物の質屋さん。不思議な四叉路。

路地沿いに残る井戸。

鳩の街商店街。戦後は赤線地帯で進駐軍が多く訪れたとのこと。ここに来ると幸せになれますよ、ということで、幸せの象徴である鳩が使われ、「pigeon street」となったようです。そのまま訳して「鳩の街」へ。

通りから一歩入ると細い路地が幾つも通っています。

多くは普通の住宅で、新築住宅も多くみられますが、中には戦後のままと思われる古い建物も残っています。

歴史ある下町の商店街ですが、最近は古いお店をリノベーションして新しい個性的なショップも増えているようです。街全体、ひっそりとしており戦後にタイムスリップしたような感覚になります。

東向島の路地。

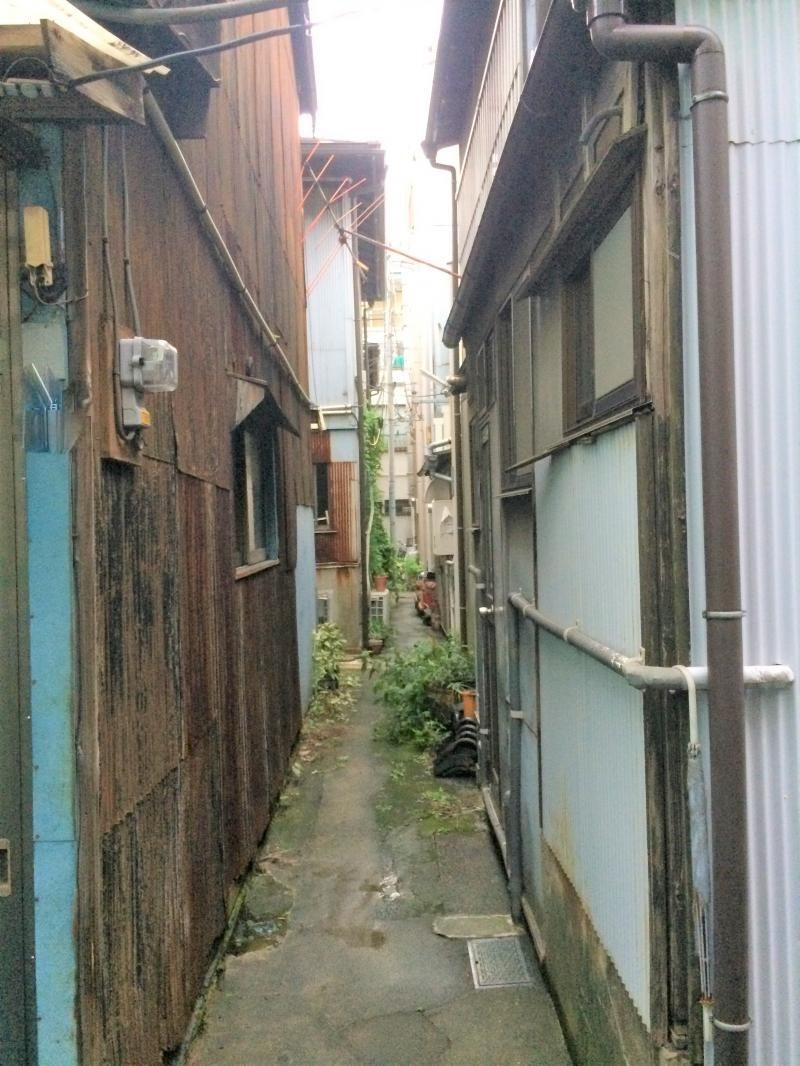

品川宿、迷路状の路地。

江戸、日本橋を始点に東海道を進むと一番目の宿場町が品川宿です。

東に江戸湾の海、西に桜の名所御殿山があり風光明媚で、旅籠屋も多くとても栄えていたそうです。

そういえば今NHKで放送されている「西郷どん」で、「ひい様」こと一橋慶喜が船に乗って旅籠に通っていたのもここ品川宿でした。

旧東海道の現在。

この街道から西側、養願寺周辺に井戸のある迷路のような路地があります。

新馬場駅から旧東海道に向けて歩きます。

住宅街の何気ない路地を進みますが迷路状で方向感覚がやや混乱してきます。

路地にある井戸。

方向感覚がつかめず北品川公園の周りの路地をうろうろします。

井戸のある路地を何回がぐるぐる回りやっと旧東海道にでます。

昔はこの旧東海道から東はすぐ東京湾の海でした。

旧東海道から東側にある細くて長ーい路地。

海が埋め立てられていく過程で残った路地と思われます。

東に江戸湾の海、西に桜の名所御殿山があり風光明媚で、旅籠屋も多くとても栄えていたそうです。

そういえば今NHKで放送されている「西郷どん」で、「ひい様」こと一橋慶喜が船に乗って旅籠に通っていたのもここ品川宿でした。

旧東海道の現在。

この街道から西側、養願寺周辺に井戸のある迷路のような路地があります。

新馬場駅から旧東海道に向けて歩きます。

住宅街の何気ない路地を進みますが迷路状で方向感覚がやや混乱してきます。

路地にある井戸。

方向感覚がつかめず北品川公園の周りの路地をうろうろします。

井戸のある路地を何回がぐるぐる回りやっと旧東海道にでます。

昔はこの旧東海道から東はすぐ東京湾の海でした。

旧東海道から東側にある細くて長ーい路地。

海が埋め立てられていく過程で残った路地と思われます。

東京、月島の路地。

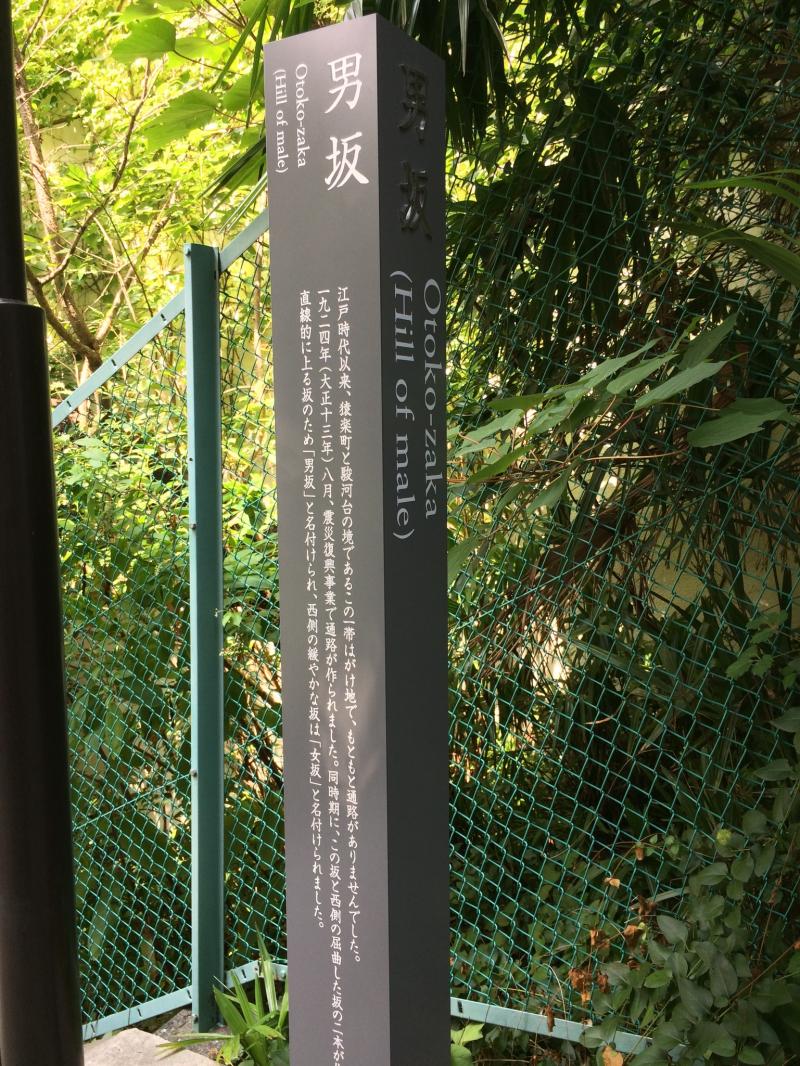

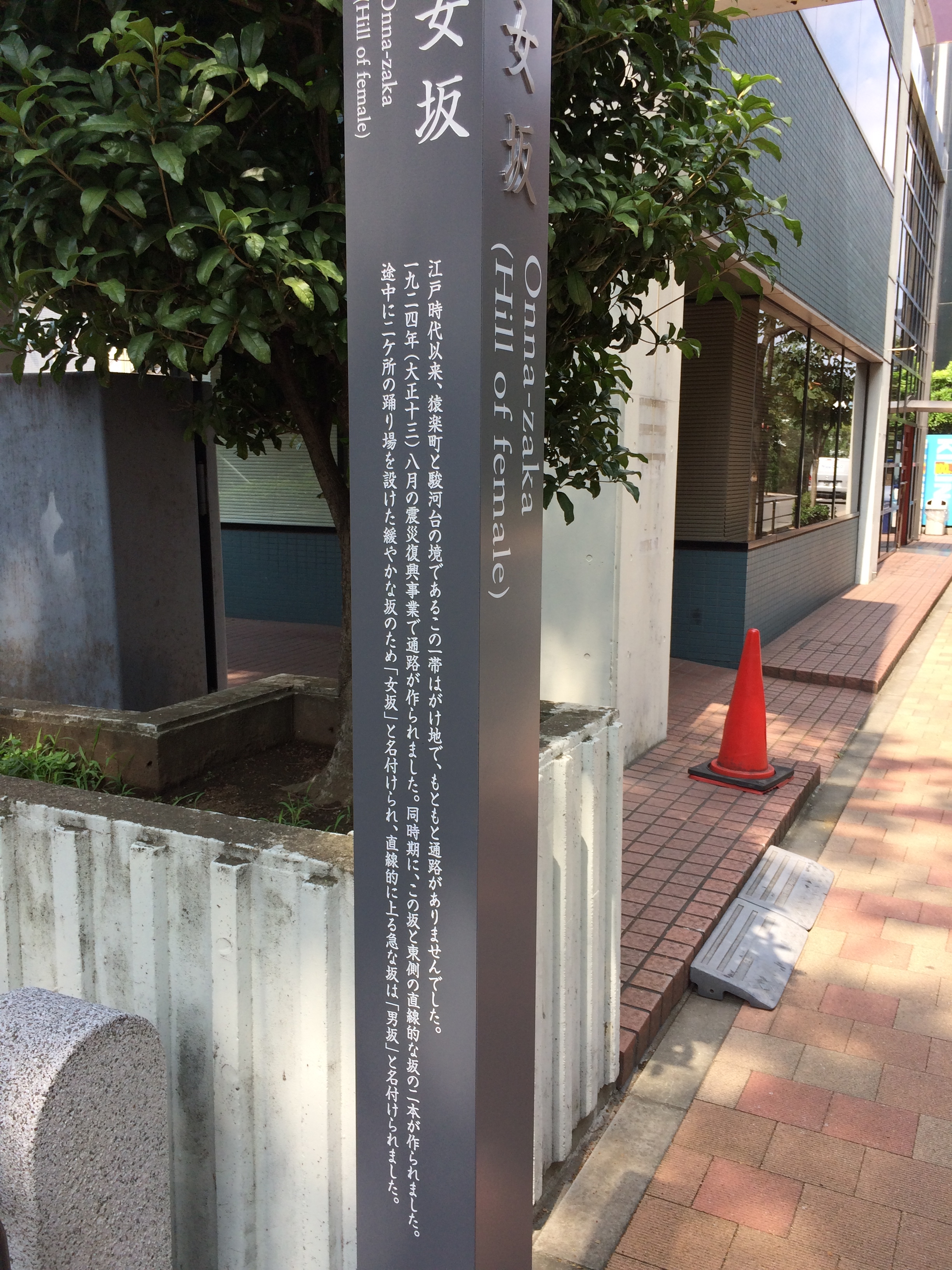

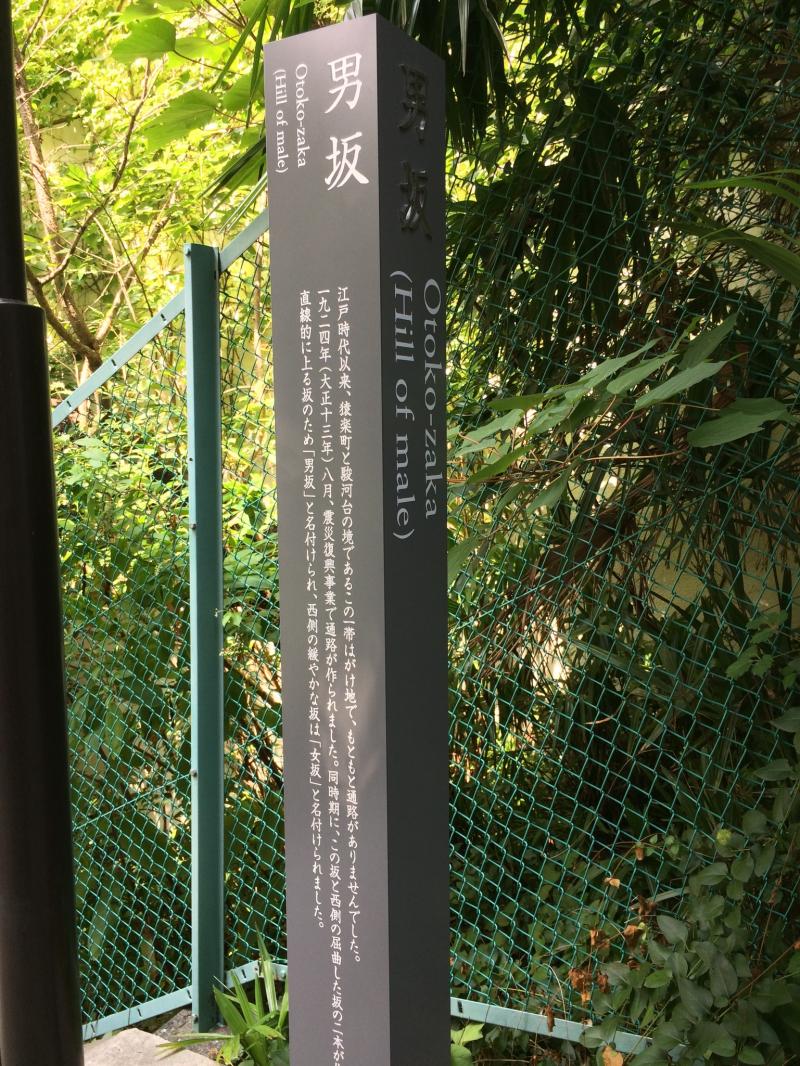

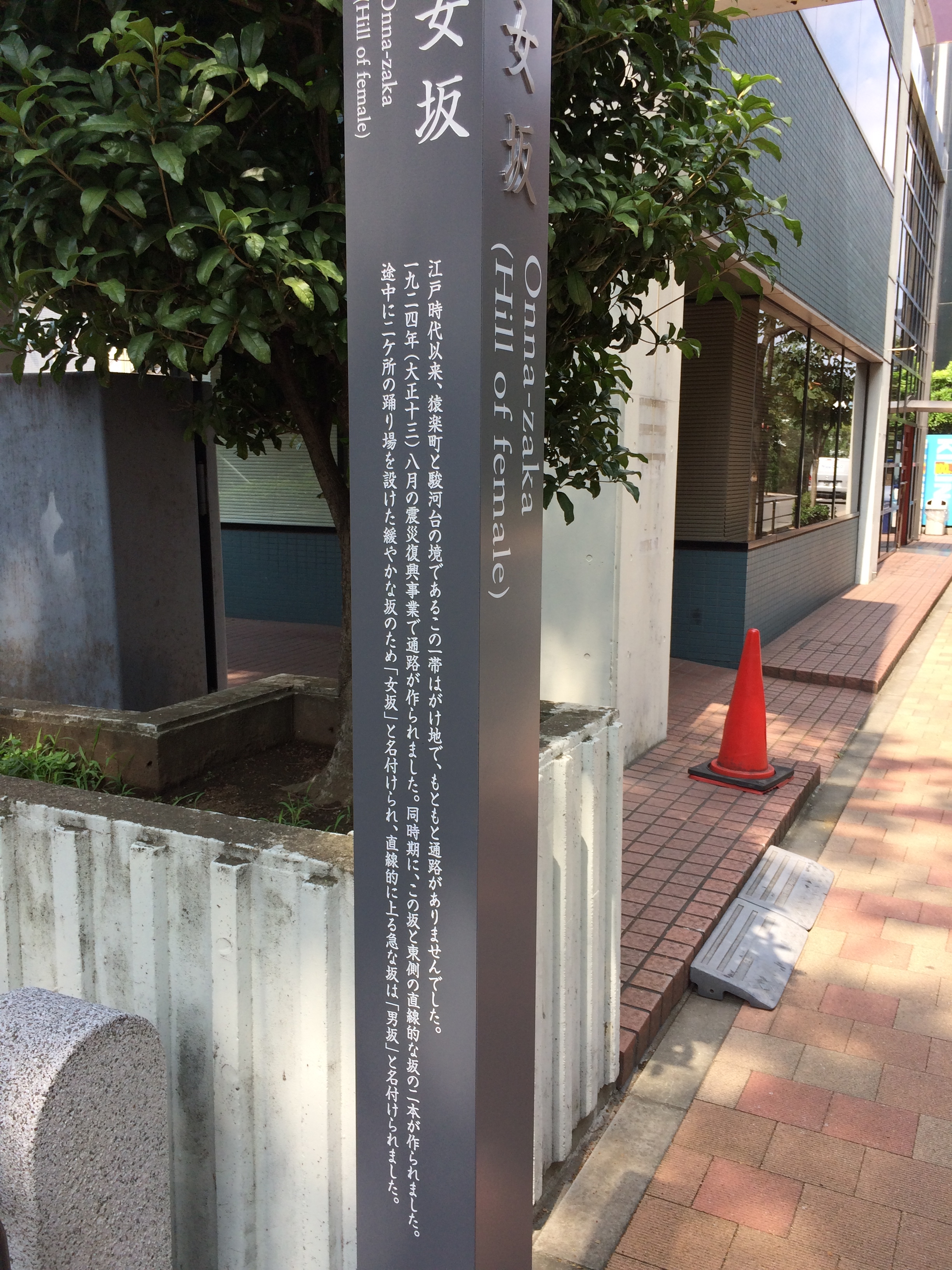

駿河台の男坂、女坂。

東京の山の手は武蔵野台地の表面を幾つかの河川が谷を刻み、起伏の多い地形を呈しています。

タモリ氏の「TOKYO 坂道美学入門」や皆川典久氏の「東京スリバチ地形散歩」等、江戸東京の坂や地形に関した書物も人気があるようです。下町である日本橋、京橋、銀座以外の山の手の路地は、いずれもこの地形が関係しています。例えば今迄歩いた神楽坂、荒木町、本郷菊坂、麻布十番、戸越銀座等の路地です。これらの路地を歩いていると高低差があり、地形を強く意識させられます。

路地とは少し違いますが、駿河台にも高低差のある崖を繋いだ階段があります。

男坂と女坂です。

神田駿河台のとちの木通りを進むと急な階段があります。

階段の途中に男坂の標識があります。直線的な階段であるため「男坂」と名付けられたようです。

猿楽通を北上し、右手の路地を進むともう一つ急な階段があります。

こちらは女坂です。2か所の踊り場のある緩やかな階段の為、女坂とのこと。

江戸時代以来、駿河台と猿楽町の間は急な崖で通路がありませんでした。大正十三年、関東大震災後この階段が造られました。路地ではありませんが地形と歴史を強く感じます。

タモリ氏の「TOKYO 坂道美学入門」や皆川典久氏の「東京スリバチ地形散歩」等、江戸東京の坂や地形に関した書物も人気があるようです。下町である日本橋、京橋、銀座以外の山の手の路地は、いずれもこの地形が関係しています。例えば今迄歩いた神楽坂、荒木町、本郷菊坂、麻布十番、戸越銀座等の路地です。これらの路地を歩いていると高低差があり、地形を強く意識させられます。

路地とは少し違いますが、駿河台にも高低差のある崖を繋いだ階段があります。

男坂と女坂です。

神田駿河台のとちの木通りを進むと急な階段があります。

階段の途中に男坂の標識があります。直線的な階段であるため「男坂」と名付けられたようです。

猿楽通を北上し、右手の路地を進むともう一つ急な階段があります。

こちらは女坂です。2か所の踊り場のある緩やかな階段の為、女坂とのこと。

江戸時代以来、駿河台と猿楽町の間は急な崖で通路がありませんでした。大正十三年、関東大震災後この階段が造られました。路地ではありませんが地形と歴史を強く感じます。

現在の東北大学農学部跡。

解体が終わり一部引き渡しされた東北大学農学部跡です。

フェンスのシートが剥がされて広く見渡せる状態になりました。しかし一部マンション建設が始まった北東部は高いフェンスが設置されています。いずれ他の場所も高いフェンスが設置されるでしょうから見渡せるのは今だけと思います。

北八と堤通の角。

何本かの樹木が集まって植えられています。いずれ植え替えされるものと思います。

堤通りから東方面を。広さが分かると思います。

北六通り側から。

ブルーシートで覆われていた粟野観音像ですがシートが剥がされていました。移動予定なのでしょう。

粟野観音とは、40年以上にわたり旧制二高で英語を教えていた粟野健次郎教授の人柄を慕い教え子が建てたそうです。銅像を建てたいとの申し出を断り代わりに観音像が建てられたとのことです(大和田 雅人著 「四ツ谷用水 光と影」から)。

そして北六と愛宕上杉通りの角からはなんと中山の観音様がみえます。

これも今だけの景色です。

フェンスのシートが剥がされて広く見渡せる状態になりました。しかし一部マンション建設が始まった北東部は高いフェンスが設置されています。いずれ他の場所も高いフェンスが設置されるでしょうから見渡せるのは今だけと思います。

北八と堤通の角。

何本かの樹木が集まって植えられています。いずれ植え替えされるものと思います。

堤通りから東方面を。広さが分かると思います。

北六通り側から。

ブルーシートで覆われていた粟野観音像ですがシートが剥がされていました。移動予定なのでしょう。

粟野観音とは、40年以上にわたり旧制二高で英語を教えていた粟野健次郎教授の人柄を慕い教え子が建てたそうです。銅像を建てたいとの申し出を断り代わりに観音像が建てられたとのことです(大和田 雅人著 「四ツ谷用水 光と影」から)。

そして北六と愛宕上杉通りの角からはなんと中山の観音様がみえます。

これも今だけの景色です。

東北大学農学部跡地が一部引き渡されました。

約1年半かかり解体された東北大学農学部跡地の一部は整地も終わり購入業者に引き渡されたようです。

北東角のエリアではすでにマンション工事が始まりました。

南東のエリア、イオンモール建設予定地は土壌汚染が予測より多く、土壌改良?に時間がかかったようで、地面を深く掘り下げて土を入れ替えていました。こちらもだいたい終わった様子です。

高い塀が撤去され、広い空間が出現しています。市街地でこれだけ広い敷地はここが最初で最後でしょう。

雨宮神社だけ昔のままです。

この地に農学部ができたのが1947年、その前はここに旧制二高がありました。旧制二高はそれ以前は片平にありましたが、東北帝国大学が同じ片平に創設された為、片平が手狭になってしまいました。ここで地元の名士、伊沢平左衛門氏が「お国の教育の為ならわたしの土地を無償で提供しましょう」とこの地を寄付したとのことです(大和田 雅人著 「四ツ谷用水 光と影 仙台・消えた遺産を追う」から)。

一個人がお国の為に寄付した土地に、時代は変わったといえショッピングモールやマンションが建つ。なんとなくしっくりしません。しかし青葉山に移転した東北大農学部が、そして農学部以外の学部も新しい研究施設で今迄以上の研究、教育を実践してもらえれば皆が納得するのではないかと感じてます。

北東角のエリアではすでにマンション工事が始まりました。

南東のエリア、イオンモール建設予定地は土壌汚染が予測より多く、土壌改良?に時間がかかったようで、地面を深く掘り下げて土を入れ替えていました。こちらもだいたい終わった様子です。

高い塀が撤去され、広い空間が出現しています。市街地でこれだけ広い敷地はここが最初で最後でしょう。

雨宮神社だけ昔のままです。

この地に農学部ができたのが1947年、その前はここに旧制二高がありました。旧制二高はそれ以前は片平にありましたが、東北帝国大学が同じ片平に創設された為、片平が手狭になってしまいました。ここで地元の名士、伊沢平左衛門氏が「お国の教育の為ならわたしの土地を無償で提供しましょう」とこの地を寄付したとのことです(大和田 雅人著 「四ツ谷用水 光と影 仙台・消えた遺産を追う」から)。

一個人がお国の為に寄付した土地に、時代は変わったといえショッピングモールやマンションが建つ。なんとなくしっくりしません。しかし青葉山に移転した東北大農学部が、そして農学部以外の学部も新しい研究施設で今迄以上の研究、教育を実践してもらえれば皆が納得するのではないかと感じてます。

銀座3丁目の路地。

岡本哲志氏の「東京 路地裏ブラ歩き」をバイブルとし、この一年で一通り主だった路地は歩いてきたつもりです。

これからは書物に載っていない、いい路地を見つけていければと思います。

先日銀座を歩いていて、一つだけまだ歩いていない路地があったことを思い出しました。「東京 路地裏ブラ歩き」に記載されている「銀座モリタビル」と「STB9ビル」の間から入る路地です。

「煉瓦街の跡」「2階建ての木造家屋」などそそる言葉での紹介が同書に載っていますが、実は今迄探すことができませんでした。この路地の出口は丁度、登亭さん裏の「宝童稲荷神社」のある路地の松屋通りを挟んだ向かい側です。

松屋通り側から路地を覗いてみます。

西側が工事中の為あまりに狭く、部外者は侵入できない雰囲気です。

これ以上は進めませんでしたので「STB9ビル」、現在は「サカイリ9ビル」側から入ってみます。

こちらも北側、西側は工事中でフェンスの為、狭すぎて進入困難でした。

仕方のないことですが特に銀座は風情のある建物が壊され、次々新しいビルに変わっていきます。周辺の工事中のビルが完成した際にこの路地がどうなっているのか、その頃また訪れたいと思います。

これからは書物に載っていない、いい路地を見つけていければと思います。

先日銀座を歩いていて、一つだけまだ歩いていない路地があったことを思い出しました。「東京 路地裏ブラ歩き」に記載されている「銀座モリタビル」と「STB9ビル」の間から入る路地です。

「煉瓦街の跡」「2階建ての木造家屋」などそそる言葉での紹介が同書に載っていますが、実は今迄探すことができませんでした。この路地の出口は丁度、登亭さん裏の「宝童稲荷神社」のある路地の松屋通りを挟んだ向かい側です。

松屋通り側から路地を覗いてみます。

西側が工事中の為あまりに狭く、部外者は侵入できない雰囲気です。

これ以上は進めませんでしたので「STB9ビル」、現在は「サカイリ9ビル」側から入ってみます。

こちらも北側、西側は工事中でフェンスの為、狭すぎて進入困難でした。

仕方のないことですが特に銀座は風情のある建物が壊され、次々新しいビルに変わっていきます。周辺の工事中のビルが完成した際にこの路地がどうなっているのか、その頃また訪れたいと思います。

東京、佃の路地。

東京、佃の路地です。

今迄歩いた東京の路地で一番路地らしい路地と感じました。

昔ここは隅田川河口の島でした。徳川家康が江戸に入城する際、摂津「佃村」の漁民達を呼び寄せ漁業権を与えたことから「佃島」と呼ばれるようになったとのことです。本能寺の変の際、堺にいた家康が岡崎城に戻るのを摂津・佃村の漁民達が助けたという経緯があったようです。

現在の佃は北側にタワーマンションが林立し、南側は月島のもんじゃストリートで賑わっていますが、佃1丁目のブロックのみひっそりと昔の佇まいが残っており周辺とは別世界です。

有名な佃天台地蔵尊の路地から。

路地の中、それも家の中に銀杏の木が残っています。

少し離れて眺めると密集した住宅の真ん中に大きな銀杏の木が見えます。

赤い佃小橋の架かる船溜まりの両側に路地が多数通っています。

どの路地もこざっぱりで清潔です。新しい家や佃煮の店もありますが基本的にはすべて住居であり、人の手が入っていない昔のまんまの路地を感じます。

今迄歩いた東京の路地で一番路地らしい路地と感じました。

昔ここは隅田川河口の島でした。徳川家康が江戸に入城する際、摂津「佃村」の漁民達を呼び寄せ漁業権を与えたことから「佃島」と呼ばれるようになったとのことです。本能寺の変の際、堺にいた家康が岡崎城に戻るのを摂津・佃村の漁民達が助けたという経緯があったようです。

現在の佃は北側にタワーマンションが林立し、南側は月島のもんじゃストリートで賑わっていますが、佃1丁目のブロックのみひっそりと昔の佇まいが残っており周辺とは別世界です。

有名な佃天台地蔵尊の路地から。

路地の中、それも家の中に銀杏の木が残っています。

少し離れて眺めると密集した住宅の真ん中に大きな銀杏の木が見えます。

赤い佃小橋の架かる船溜まりの両側に路地が多数通っています。

どの路地もこざっぱりで清潔です。新しい家や佃煮の店もありますが基本的にはすべて住居であり、人の手が入っていない昔のまんまの路地を感じます。

京都の路地。

先日所用で京都に行ってきました。私が路地歩きに興味をもってからは初めての京都です。

江戸東京の町造りは京の都を手本に造られました。特に日本橋、京橋、銀座といった町人町は京間六十間(118m)の町割りが今でも残っており、特に京橋にはこの中を通る路地が多く残っています。

今回の京都は仕事の合間の時間はほとんどなかった為、予習なしで歩いてみました。

白川に沿って歩きます。少し勉強してみましたが琵琶湖疎水と白川の関係がまだ理解できていません。

手摺のない白川沿いの路地。

酔っぱらって川に落ちる人がいないのか不思議です。

少しそれると普通に路地が。

川に架かる一本橋も怖くて渡れません。

祇園付近へ。川に架かる自宅への橋。珍しい光景です。そういえば仙台の四ツ谷用水跡にも同じような個人宅の玄関に架かる橋がありました。現在の建築法上はどうなっているのでしょう。

祇園の路地。ここは観光地です。

少し南下して「あじき路地」まで。

さすが京都は町自体に歴史を感じます。路地の元祖ですから探さなくても普通に路地があります。

もしまた来る事があれば予習して路地歩きをしたいと思います。

江戸東京の町造りは京の都を手本に造られました。特に日本橋、京橋、銀座といった町人町は京間六十間(118m)の町割りが今でも残っており、特に京橋にはこの中を通る路地が多く残っています。

今回の京都は仕事の合間の時間はほとんどなかった為、予習なしで歩いてみました。

白川に沿って歩きます。少し勉強してみましたが琵琶湖疎水と白川の関係がまだ理解できていません。

手摺のない白川沿いの路地。

酔っぱらって川に落ちる人がいないのか不思議です。

少しそれると普通に路地が。

川に架かる一本橋も怖くて渡れません。

祇園付近へ。川に架かる自宅への橋。珍しい光景です。そういえば仙台の四ツ谷用水跡にも同じような個人宅の玄関に架かる橋がありました。現在の建築法上はどうなっているのでしょう。

祇園の路地。ここは観光地です。

少し南下して「あじき路地」まで。

さすが京都は町自体に歴史を感じます。路地の元祖ですから探さなくても普通に路地があります。

もしまた来る事があれば予習して路地歩きをしたいと思います。

「へくり沢」の暗渠、「あか道」。

かつて国見の山から八幡を流れ広瀬川に注ぐ川が流れていました。「へくり沢」と呼ばれていたようです。広瀬川に注ぐ尚絅学院脇の谷や、四ツ谷用水と立体交差する春日神社周辺は「ブラタモリ」ですっかり全国区になりました。

今回は春日神社付近から「へくり沢」跡の「あか道」を上流に登ってみます。

四ツ谷用水との立体交差地点。

地区ごとに丁寧な説明文があります。

春日神社脇から「あか道」を進みます。

昭和40年代に水路が下水道化され、歩行者専用道路となった時に道が赤く塗装された為、「あか道」と呼ばれるようになったとのことです。谷根千、藍染川跡の「へび道」を連想します。

「あか道」の地面からは水の流れるかなり大きな音が聞こえます。暗渠化されてもかなりの水量が地下を流れていることがわかります。

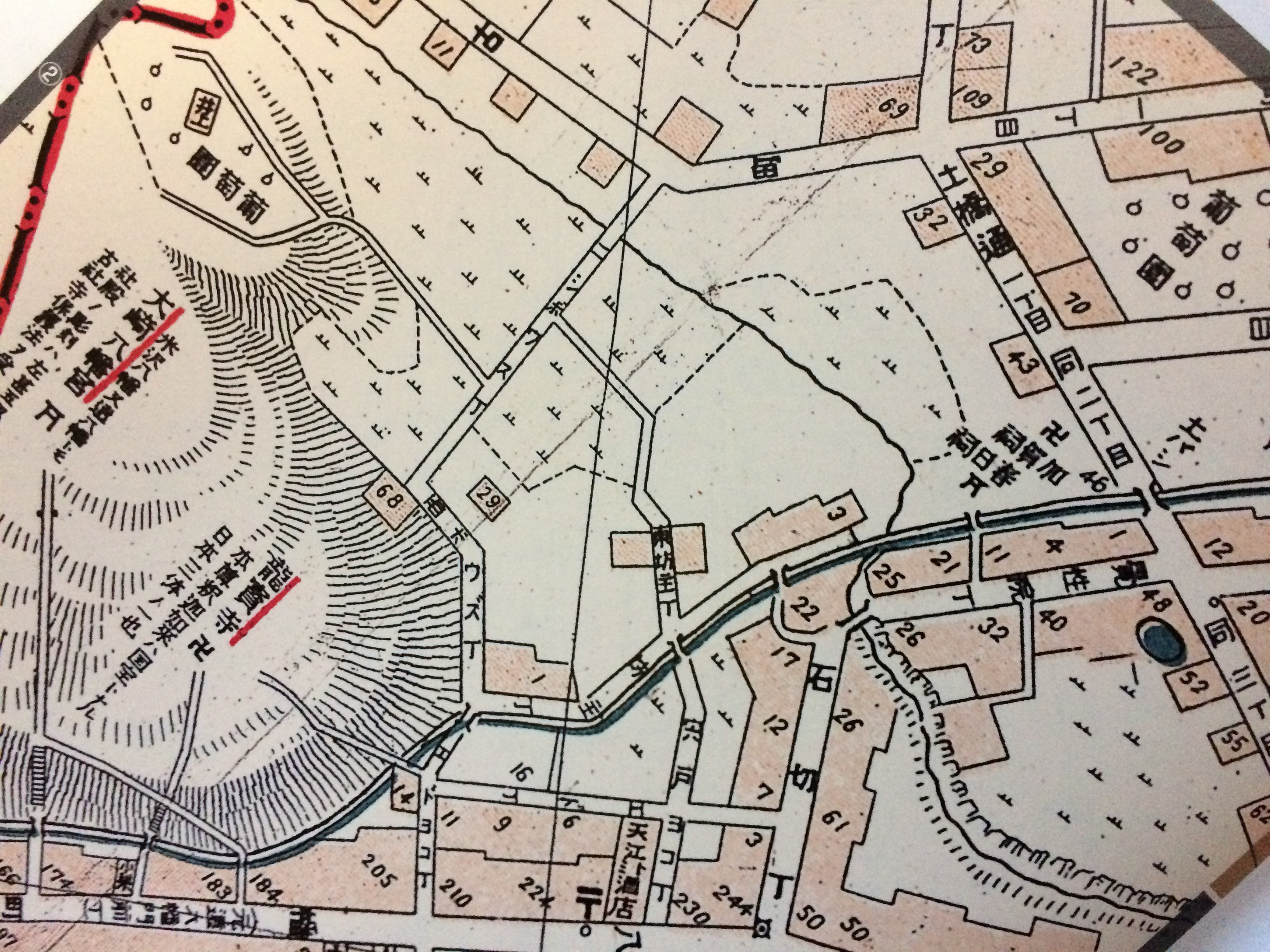

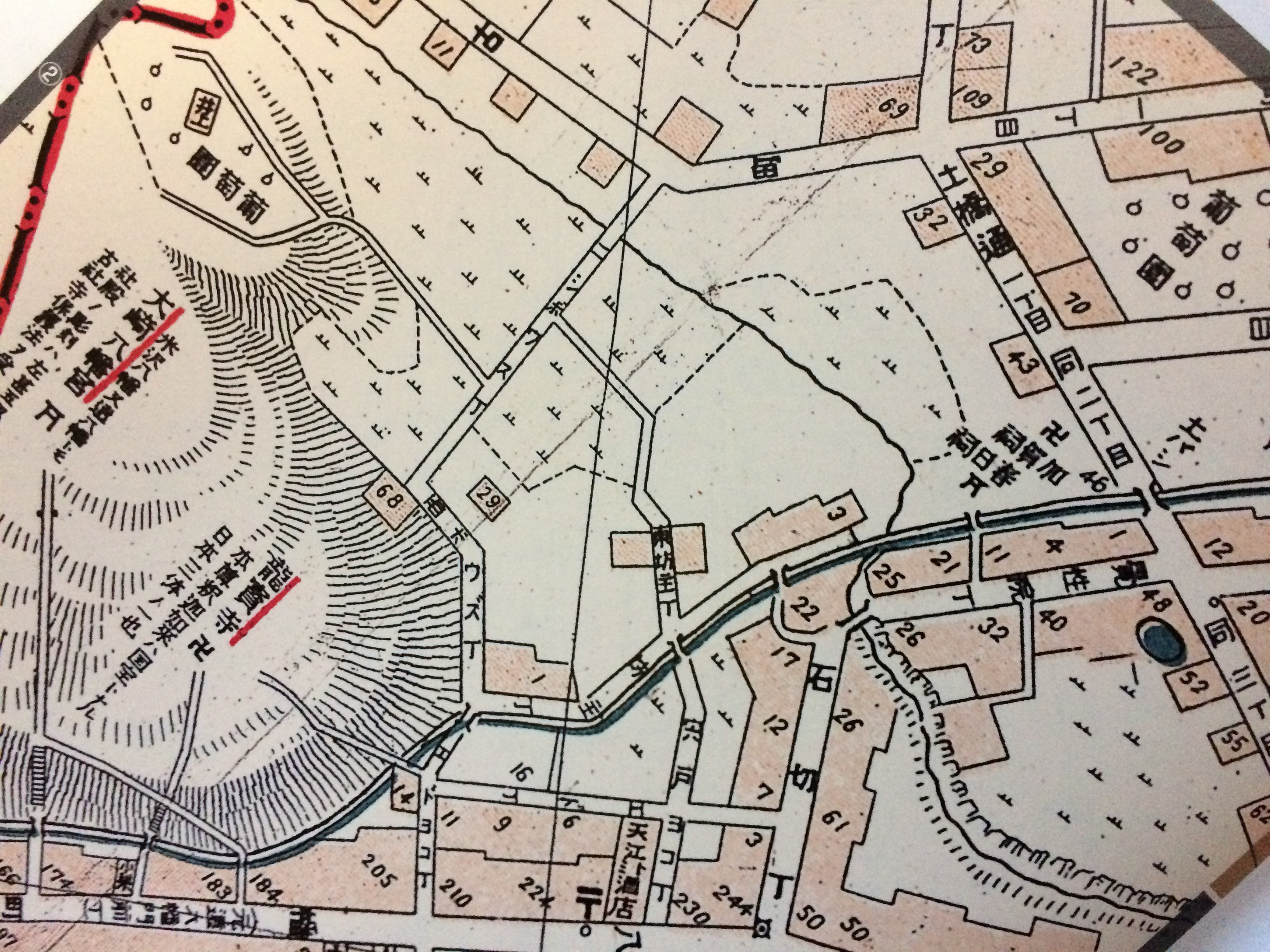

江戸時代の地図をみると結構大きな川であったようです。(「江戸時代の仙台を歩く 仙台地図さんぽ」から)

大正元年の地図では田んぼの中を流れる小川のように見えます。(「100年前の仙台を歩く 仙台地図さんぽ」から)

地元の方には当たり前のことでしょうが、こんなところに「あか道」があったとは大きな驚きです。

今回は春日神社付近から「へくり沢」跡の「あか道」を上流に登ってみます。

四ツ谷用水との立体交差地点。

地区ごとに丁寧な説明文があります。

春日神社脇から「あか道」を進みます。

昭和40年代に水路が下水道化され、歩行者専用道路となった時に道が赤く塗装された為、「あか道」と呼ばれるようになったとのことです。谷根千、藍染川跡の「へび道」を連想します。

「あか道」の地面からは水の流れるかなり大きな音が聞こえます。暗渠化されてもかなりの水量が地下を流れていることがわかります。

江戸時代の地図をみると結構大きな川であったようです。(「江戸時代の仙台を歩く 仙台地図さんぽ」から)

大正元年の地図では田んぼの中を流れる小川のように見えます。(「100年前の仙台を歩く 仙台地図さんぽ」から)

地元の方には当たり前のことでしょうが、こんなところに「あか道」があったとは大きな驚きです。